「ほっこりカフェ」は みんなの笑顔でいっぱいになりました!

5月24日、第3回の「ほっこりカフェ」を開店しました。

この日の参加者は、カフェにお誘いしていた方々が10人、

そのご家族が2人、そして職員12人の参加でにぎやかに始まりました。

初めはゆっくりと職員もテーブルに入っての歓談。

「人の名前が出てこなくなった」「もの忘れで失敗したんやぁ」等の話も聞き、

普段の生活や家族の変化から、不安を抱えながら暮らしておられることもわかり、

もっと気軽に相談できる場が必要だということをあらためて実感しました。

みんな、びっくり!

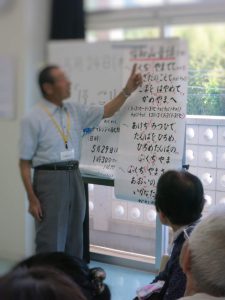

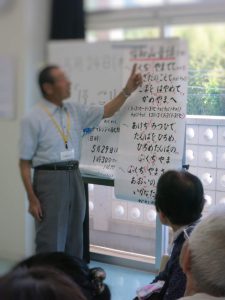

参加者12名の中に、福知山音頭の名手がいました!!

さて、ほっこりカフェに毎回参加してくださるOさん。

難聴があり、全体の場ではみんなの話し声が聞き取れず無言、無表情。

今回、民謡の名手ということで、福知山音頭をリクエストしました。

最初は困惑して「三味線がないと難しいな」と遠慮されていましたが、

奥さんから背中を押されて前に出られました。

自己紹介で話してくださったことは、師匠に民謡を教わり、

この地域に民謡や福知山音頭を広げてきた元民謡の先生だということ。

NHKホールで開かれた「民謡 のど自慢大会」の50歳以上の部で賞を取ったこと、

またその当時のビクターレコードからLP版の民謡のレコードを出したという話に

参加者から大きな拍手が沸き起こりました。

そして残念なことに難聴になり、唄えなくなってしまった話も…。

一緒に来店していた奥さんも堂々と話をするご主人の姿にニコニコ。

歌声はさすが民謡の先生です。

発声法がちがうのか、よくとおる声で福知山音頭を唄ってくださいました。

福知山音頭はみなさんよく知っていて、踊れる方も多い。

Oさんの唄を聞きながら参加者のみなさんの口も動くし体も動く。

それならば7月のメニューには福知山音頭をとり入れて「夏祭り・盆踊り大会」のイメージで行こう。

こうして次回の企画も決まりました。

ほっこりカフェPJチーム